被災した写真の洗浄

フィルム時代にはプリントをして残すことも多かったが、最近はスマホでたくさん撮影した後、プリントとして残さないことも多くなりました。しかしプリントというモノとして残しておくことも大事だと、事あるごとに強調することにしています。

昨年の能登地震に続いて能登半島が水害に見舞われ、ボランティア団体が海水などに浸かって傷んだ写真を救う活動をしています。被災した写真がたくさんあるため、全国各地のネットワークで分担しても作業はいまだに続いていると言います。2011年3月の東日本大震災では津波が東北地域の広い地域に及んだために膨大な量の写真が海水に浸かり、やはりボランティアの手によって多くの写真が救われたと聞いています。

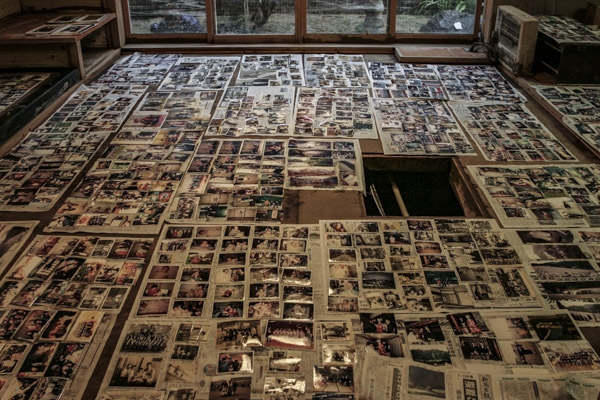

(2011年3月15日、陸前高田でも写真がたくさん散乱していた)

写真は災害によって傷ついた心を支えるばかりではなく、平時でも時々見返して思い出を確かめたり、過去の記憶を蘇らせたりするもの。知人から聞いた話しですが、危篤状態にあった父親に昔の恋人の写真を見せたら、一時的に復活したと笑って話してくれたことがありました。普段はあまり見ないかもしれませんが、写真は大切なツールになりうるエピソードです。身近な人の写真は昔の記憶や思い出を呼び覚ましてくれたり、昔の(良かった・若かった)自分自身を確認して現在を仕切り直すきっかけにしたりできるのではないでしょうか。テレビ番組で自分のルーツを調べてもらう番組がありますが、過去の身内の物語りが今の自分につながっている絆の確認となり、関係している人たちとの心理的な距離を近くしてくれる効果があると思います。

2004年7月13日新潟県三条市で起きた水害で、ボランティアを受け付けているとテレビで知り、新潟市の社会福祉協議会に電話しました。しかし15日まで待っても一向に要請の連絡がなかったため、被災地に住む知人宅に携帯で連絡をし手伝いに向かいました。

五十嵐川下流域左岸の地域では、破堤したせいで被害が大きく、氾濫時の知人宅一階では2メートル近い冠水があり、数件先の民家ではお年寄りも亡くなられたとも。その通りでは、車も家具も家電製品も一階や屋外にあったものは全て泥だらけになり、ほぼ全てが使い物にならなくなっていました。

広いリビングや台所などで泥をかき出す作業中、玄関脇の部屋に水に浸かった写真アルバムがたくさんあることを聞き、アルバムや写真を救うことを優先し、水道で洗い始めました。家電や車はまた購入することはできても、思い出の拠り所になる写真は失ったらお金では買えません。どの家庭にも大切な写真があると思うし、水害の後に時間が経つほど救える写真は少なくなります。何故ならば写真プリントの乳剤面はゼラチンを支持体として使ってあり、水にはめっぽう弱いのです。長い時間水に浸かった写真は被写体が写っている面のみが溶けてドロドロになってしまいます。古いモノクロは比較的強いのですが、カラープリントは水に弱いのです。

(写真:知人宅で洗った後の写真を乾かす)

被災後しばらくして余裕が出始め、写真を見る余裕も出てくるでしょうし、思い出に直結する写真は災害によって傷ついた心の支えを確かなものにしてくれるかもしれません。その時に後悔しても救えない写真もあるでしょう。できるだけ早く対処しておくことが必要です。

(写真:場所は限られるますが消雪パイプの水が使えました)

同じ地域でも明暗が分かれました。知人の家に手伝いに行った後、被災しなかった別の知人に不用品交換会の話をしたら、何日かボランティとして活動したと手紙をいただきました。自分は被災しなかったから良かったとは言わず情報を知らせてくれたことに感謝していました。被災地のために発信している情報やネットワークにアクセスし、可能な範囲で自分にできることを行動に移すことが大事だと感じました。

(写真:不用品を被災者に提供する会場の様子。さすがに三条!台所用品などの金物が多い)